古文の読解力の伸びが感じられないのはなぜか

こんにちは、片岡です。

先日、受験生から「世界史は勉強した分成績が伸びているんだけど、古文の、特に読解は勉強しても伸びてる気がしない…。どうしたらいいですかね。」と相談を受けました。

古典だけでなく英語や現代文といった語学系科目は他の科目に比べ「伸びが感じられない」という生徒がとりわけ多いと感じています。

今回、上記の質問を受けて「どうして古文は伸びを感じにくいか」を探っていきます。

古文単語や文法事項を覚えただけで読解問題は解けるようになるのか

すでに何度か書いていることですが、私も学生時代は古典(古文)が苦手でした。読める話もあるけれどムラが激しい、話の方向を見失いやすい、という感覚です。

原因としてひとつ思い当たるのは、得意科目だった英語ほどには、熱心に古文単語の暗記をしていなかったことです。

古典・英語の読解において単語を覚えておくことは最も重要です。今回、悩んでいた生徒に対しても「まずは古文単語(や文法事項)をしっかり覚える」ということを回答にすることができます。(実際に言いました。)

しかし、それだけは味気ないですし、何より古典が「なんかわからんけど」できなくて困っている生徒を前にして、古文単語や文法事項を覚えただけで読解問題が解けるようになるとは思えませんでした。

そういうわけでもう少し別の方向からも、英語の読解と古文の読解の違いに注目して探っていきたいと思います。

古文主語がないと読みにくい

英語と古文で最大の違いは何かといえば、まずは主語のあるなしがあげられるのではないでしょうか。英語にはほとんど必ず主語がありますが、古文は主語がなかったり、一文の中で変わったりします。

英語の読解と比べて古文の読解が苦手な人は、主語がわからないために話題が追いにくくなっているのではないでしょうか。

もちろん、主語のあるなしによって読みにくさは変わらないという人もいるかと思います。どちらかといえば日本語は現代になっても主語のない言語と言われますしね。

また、古文では主語だけでなく現代の感覚からみると様々なものが省略されます(主語以外の様々なこうした前提が古文常識と言われるものなのでしょう)。こうしたものをきちんと補いながら読めるかどうかが、うまく読解できるかを左右するのではないでしょうか。

これは古文だけでなく読解一般について、省略されているもの、書かれていないことを補わなければ読解はできない。明文化されていない前提を著者と共有する必要がある。といえるのではないでしょうか。

敬語に注目する

話を古文に戻します。主語の省略に限っていえば、それを見極めるのに大切な手がかりになるのは敬語です。文法的な〈主語〉というよりは、〈動作主〉といった方が適切かもしれません。いま誰が、何をしているのか。したのか。それに対して、誰が、何を言ったのか。思ったのか。それに対して筆者が、どういう評価を下しているか。…etc.

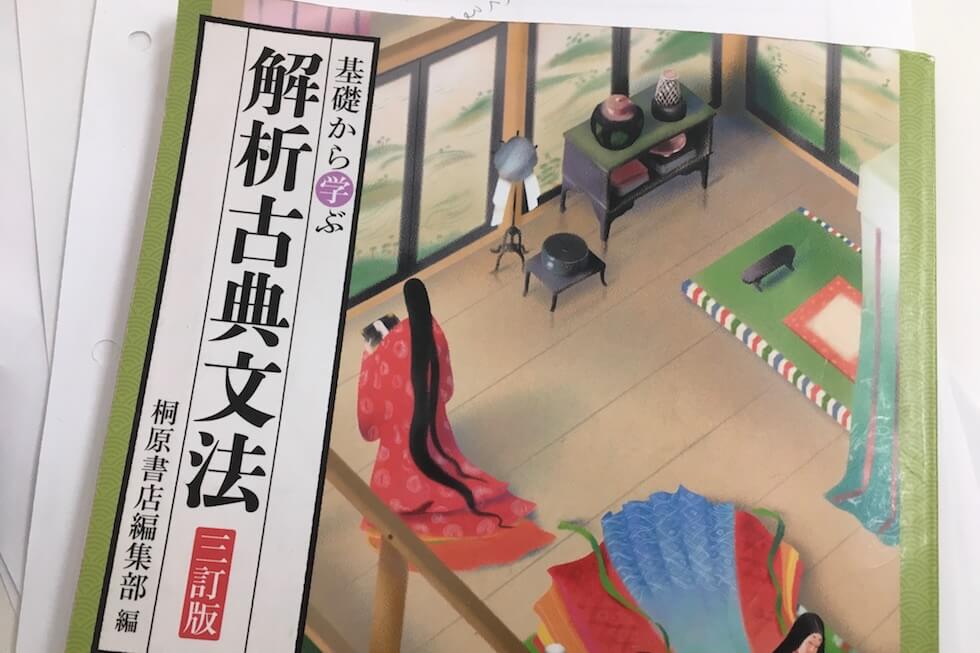

ですから、実用的なアドバイスとしては、古文が苦手な人は敬語の理解を確かめてみましょう、ということが言えるかもしれません。具体的には…

- 敬語表現にかかわる助動詞をしっかり理解しているか?

- 尊敬・謙譲・丁寧という敬語の三区分についてしっかり理解しているか?

- ある単語が尊敬語なのか、謙譲語なのか、きちんと判断できるか?

おおよそこんなところになるでしょうか。他にも、役職の名前からどれくらいの偉さ・地位なのか、ということが想像できるか、などを考えてみてもいいですね。

文脈を追うための助動詞の見極め

古文の多くは物語ですから、誰が・何をしたのかを追い続けることが読解の中心になります。ひろい意味で文脈力とでもいえるでしょう。

文の意味を決定する上で重量な役割を担っているのが助動詞ですので、助動詞の知識も正確に持っておくことがここで必要になるでしょう。

それぞれの助動詞の訳し方を自分なりにしっかり持っておくこと。係結びが起こって変な文末になっていても通常通り違和感なく読めること(例:已然形を命令形と勘違いしない)。疑問や反語を明確に見極められること。「む」や「べし」などの複雑な意味を持つ助動詞の文脈判断にきちんと慣れておくこと…。

話の展開を予測する

古文の読解のために、他には何が必要でしょうか。それは、次にはこういうことが起こるだろう、という無意識的な予感を正しく形成することです。

すこし難しいことに聞こえるかもしれませんが、これは決して特別なことではなく、むしろ私たちの多くが日常的に行っていることです。

期待の地平

「お話のなかでこういうことが起こったら/こういう人物がでてきたら、大体こういう話が続くだろう、こういうことがこれから起こるだろう、こういうふうに終わるだろう」という無意識的な予感のことです。今っぽい言葉を使うなら、ある種の「フラグ知識」と言えるかもしれません。ちなみに、文学理論ではこのような予感・予期のことを「期待の地平」と呼びます。

例えば、サバイバルゲーム系の物語で一人だけイキっている奴(「チームプレイなんか知るか!俺はどんなことをしてでも生き残ってやるぜ!」)が出てきたら、最初に死にやすい、とか。

(もう少し話を大きくすると、こうした物語は、「協力することの大切さ」を伝えるという目的あるいは機能を持っていると言え、それが物語の「メッセージ」であるといえます。おそらく、物語というものはある種のメッセージを伝えるために、受け容れてもらうために書かれており、それゆえにこうしたメッセージを受け容れられるようになることが、物語を読めるようになるということです。)

面白い物語とは

面白い物語が、こうした我々の抱く期待の地平をちょうどいい塩梅に裏切ってくれるものだとすると、つまらない物語というのはいつまでも期待の地平が更新されないものだということができるでしょう。そして、面白いとかつまらない以前によくわからない物語というのは、そこで前提とされている期待の地平が、こちらのもっているパターンに当てはまらないもの、ということになるのではないでしょうか。

読みやすい物語というのは、最初の数行でそれがどんな物語なのかわかるもの、というよりは、それがどんな物語であることを期待すればいいのかわかる物語でしょう。

古文の読解においては、見慣れない単語の中からどうにかしてこの物語の緒を見つけ出し、物語の期待することをつかんで、そこにこちらの感覚を合わせていくことが必要になります。

期待の地平を形成するために

そういうわけで古文読解を伸ばすには、単語や文法の知識を増やすだけではなく、期待の地平を形成するような練習をしなければなりません。そのためには一つ一つの言葉・背景・話の流れ・その話の何が面白いのかなどを丁寧に分析し、味わっていく他ありません。近道はないのです。

私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。

一般的な学習塾では、予め決まったカリキュラムに生徒を適応させることが重視されています。

私たちにとってもカリキュラムは大切なものですが、勉強を通じて生徒自身が「どう勉強したいか」考えて行動できるようになることが、勉強を楽しむことに繋がり、長期的な学力の向上に貢献すると考えています。

「勉強する力をつけたい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。