映画祭にいってきました

TIFF, Tokyo International Film Festival at Roppongi

こんにちは。片岡です。

このあいだ、授業がない日に、東京の六本木というところに、映画を見にいってきました。

「なんでわざわざ六本木やねん、おしゃれアピールか」

と思われた方。

正解です。すいません。

でも!(言い訳のにおい)、あれなんですよ、これはですね、本当に六本木に行かないと見れない…というか、六本木に行くことが重要だったのですよ。

なぜなら映画祭というものがおこなわれていたからです。

「映画祭」というと、なんとなく即座に赤いじゅうたんの上をドレスを引きずって歩くくらいのリッチな人々が集まるあれをイメージする感じがありますが、

東京の六本木のそれは一般の人もばんばん行けます。ふつーに映画見るだけです。

というと、「じゃあなんでわざわざ東京なんか行くんだよ」という気がふたたびするわけですが、

そこはですね、映画祭の妙で、

監督とかたくさんきたりするわけですよ。

日本で初めてかかる(しかもそのあともう見られない可能性がある)映画とかもたくさんくるので、これは見なくては!というひととかたくさん来たりするわけですよ。

テレビの人とかもたくさん来てて、パシャパシャやったり、重めのカメラをでーんて置いて回したりしてます。そういうお祭りっぽい雰囲気というのか、「なんか自分は関係ないんだけど、人がわいわいやってる感じ」がなんか好きなんですよね。

で、何を見たのか

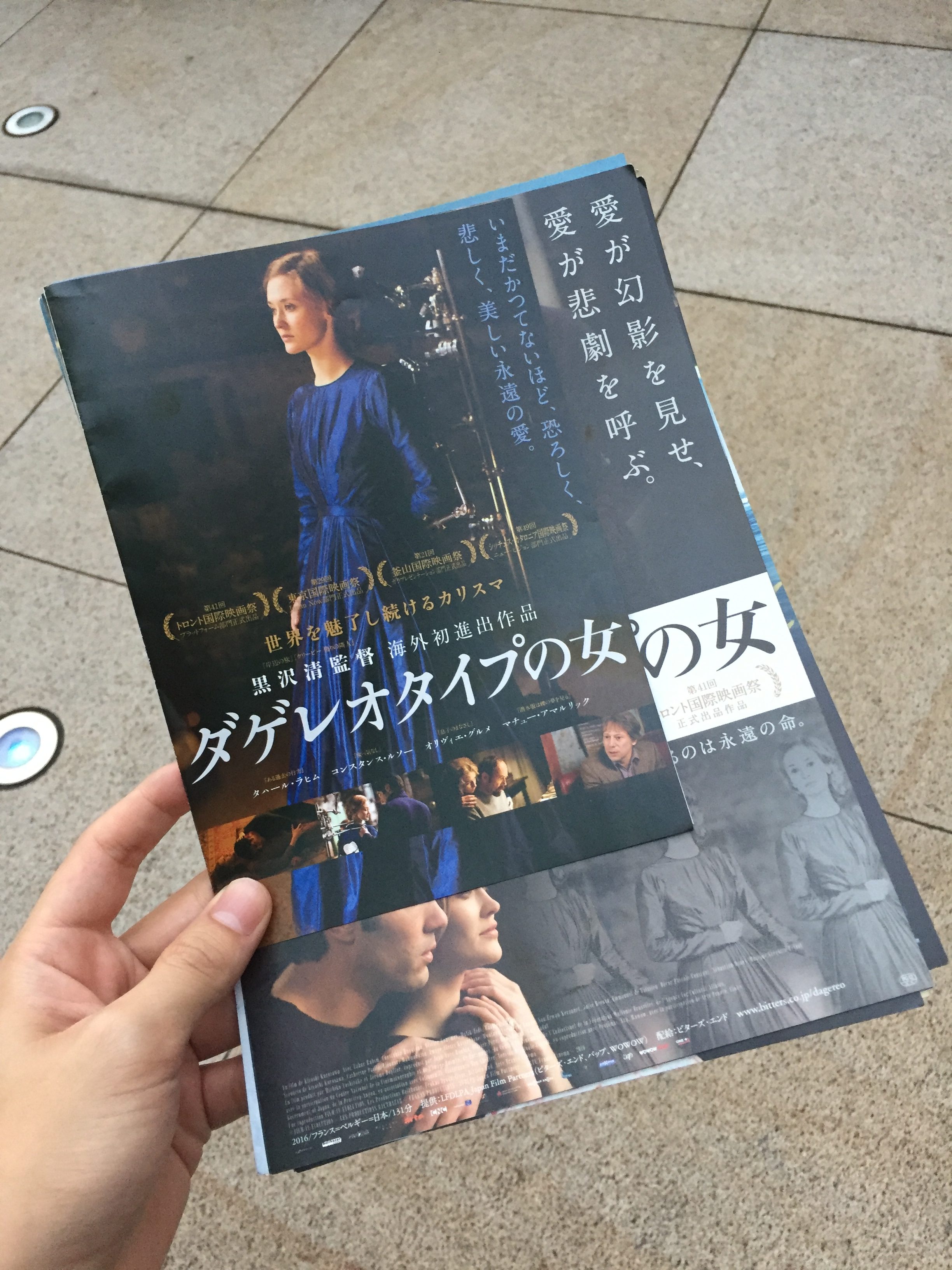

片岡のお目当ては『ダゲレオタイプの女』ってやつでした。黒沢清監督。

なかなかに有名な写真家のアシについた(給料もいい)んだけど、家とかその人とかがなんか憑りつかれてる感じでやばい

という感じのあらすじです。ダゲレオタイプ、というのは昔の写真の名前です。すげーでかい装置です。(小さいのもあるのかも)

「暗い部屋の秘密」

写真のことを英語でcameraといいますね。

これは、フルネームでいうと camera obscura [カメラ・オブスキューラ。「暗い部屋」という意味] ってやつの略なんです。ラテン語という英語の祖先(のひとつ)からの来てます。

英語で部屋といえば「ルーム」ですけど、

「寝室」を意味する「チェインバー chamber」って単語があって、これが「camera」からきてるんですね。(なんで同じような意味の単語が二個あるの?ってのは面白いんですが、これはまた別の機会に)

で、ほんとに「部屋」ってくらいでかいんですよ。昔の写真て。

僕も映画で見るまで知らなかったんですが、普通に人が入れるくらいでかいんですね。(撮るときには別に入るわけではない)

で、いまはシャッターの切る時間て一瞬じゃないですか。

昔はむっちゃ長かったらしくて、映画の中では60分とか70分とか言ってます。

そのあいだ、動くと写真がぶれちゃうので、被写体(写真に撮られる人)は動いちゃいけないんですよ。

ポスターの女の人の後ろに、なんかよくわからない金属の棒の集まりみたいなやつがあるじゃないですか。

あれが「支え」なんですね。

それで、被写体を動かないように固定してたわけです。

女のひとはその写真家の娘なんですけど、

「動いてほしくないからちょっと筋弛緩剤とか飲ませてたこともある」ってくらいマッドなゲージュツ家なんですよ。お父さんは。

映画全体の感想は、どうしてもネタバレ含んじゃうのでここでは書けないのですが、

基本的には幽霊譚、怪談です。お化けです。

ただあのビデオのあれとか、髪の長い女の人が出てくる恐怖映像みたいなのはなくて(片岡は怖がりなのであれがいまだに見られません)、

「死んだ後もこの世界に残り続ける思い・思念」みたいな感じです。

それが恨みであることもあるし、愛であることもある、と黒沢監督は上映の後のトークで言っておられました。

死んだ後の思いは、生きていたときの何倍にも純化された形で残る、それが日本の「怪談」だと。

映画の感想、みたいなもの

上で書いたように、だいたいの「怪談」はそれが「恨み」という形で残るわけですけど、

この映画の重要なテーマは「愛」ですね。(そういっていいと思う)

たしかに怖い演出もあるんですけど(ドアが勝手にギーって開いたり)、

ただ怖がらせる、あの世に一緒に連れていきたい…みたいな感じの幽霊は、この映画には出てこなかったんじゃないかな、と思います。

ぼんやりしたことばっかり言ってて申し訳ないんですが、この映画には二人の幽霊が出てきて。一人が「愛」、一人が「恨み(憎しみ)」を体現していると言えます。

愛と憎しみは表裏一体だ、って言ったりもしますが、

そんなことにも、映画をみて思いを巡らせたりしました。

よかったら、皆さんも見てみてくださいね。

それではまた~。

私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。

一般的な学習塾では、予め決まったカリキュラムに生徒を適応させることが重視されています。

私たちにとってもカリキュラムは大切なものですが、勉強を通じて生徒自身が「どう勉強したいか」考えて行動できるようになることが、勉強を楽しむことに繋がり、長期的な学力の向上に貢献すると考えています。

「勉強する力をつけたい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。