目の前の「いま」に注目すること

こんにちは、片岡です。

先日、授業研究のために読んでいた『アイスブレイク』という本に、「目の前の人の”今”に着目すること」の大切さを説いた部分がありました。すごく大切なことだなと思ったのですが、「今に着目する」とは、具体的にはどうすることでしょうか。

眠そうな生徒への声のかけ方

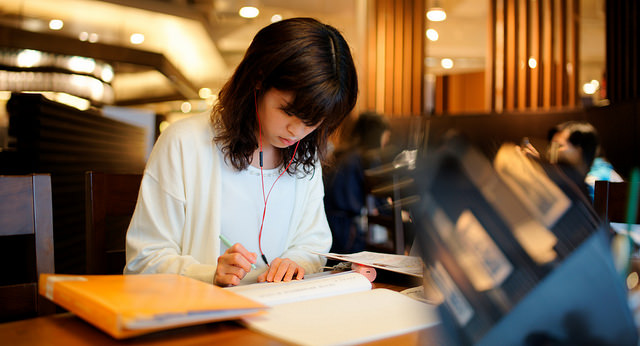

授業をしているとき、生徒さんが「眠い」と言ったり、そうではなくてもすごく「眠そう」にしていることはあります。こういうときは一旦授業を止め、「疲れているみたいだね。」と言ったりします。

このようなとき、声を低めて言うといい、ということを聞いたことがあります。明るい声で「どうしたの?」と聞くより、ワントーン声を落として「今日、何かあった?」と聞いてみること。このとき、「何も」と返ってきてもよいのだそうです。

心構えとしては、「疲れたと言っていると授業が進まないから、なんとか原因を洗い出して疲れを取り除いてしまいたい。」という風に考えるのではなく、純粋に、相手の「今」に興味を示すこと。これが大事なのではないかと思います。

実際の授業に際して

英語の指導にあたっているときは、例えば生徒がスペルをちょっと間違えて書いていたとしても口を出さないことにしています。

dをbと書いていたり、最後の一文字をかかずに次の単語にいってしまっているということはしばしばありますが、生徒さんの興味や注意はその今書いている文字やその行為にあるので、そこで「ここの文字が間違っているよ」というのは生徒さんをその「今」から引き離してしまう行為だと考えているからです。

逆に、問題を解いている途中でも長い間目線が他の方に行っていたりするときは、きりが悪くてもそちらの方に話題を移したり、雑談に持って行ったりします。

生徒さんにとって興味のある話題になると、さっきまで閉じかかっていた瞼がきっちり開いて目が輝きだすこともあります。これを「今に帰ってくる」と私は呼んでいます。

講師にとっては基本中の基本のようなことでしたが、ときに「勉強させなければ…」という思い(焦り)からこれができていないこともあります。自戒をこめてここに書いておきたいと思います。

私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。

一般的な学習塾では、予め決まったカリキュラムに生徒を適応させることが重視されています。

私たちにとってもカリキュラムは大切なものですが、勉強を通じて生徒自身が「どう勉強したいか」考えて行動できるようになることが、勉強を楽しむことに繋がり、長期的な学力の向上に貢献すると考えています。

「勉強する力をつけたい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。